土地探しで失敗しないためのチェックポイント11

(はじめに)

私たち(FDB)は、はじめてお会いしたお客様に対し、土地探しをする際にまずチェックすべき大事なポイントを説明しています。ここでは、その中身をダイジェスト(簡易版)で紹介します。ここで挙げる項目は、不動産の資産価値はもちろんのこと、土地購入後に建築するマイホームのコストにも大きく影響してきますので、しっかり押さえておきましょう。

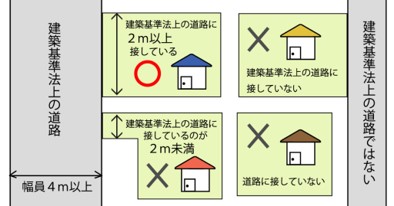

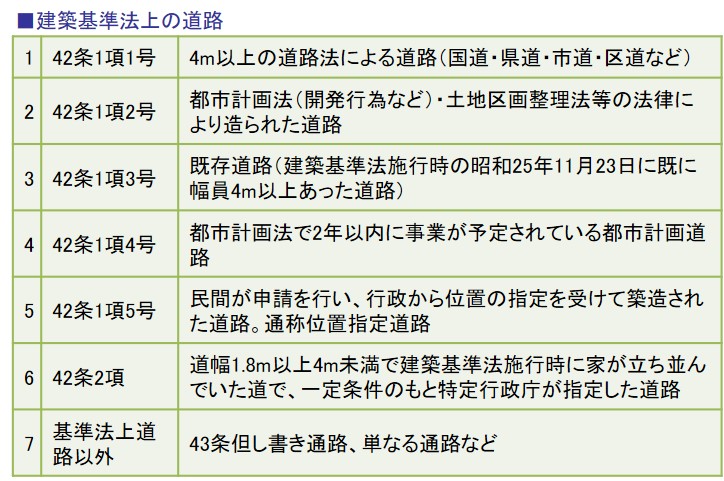

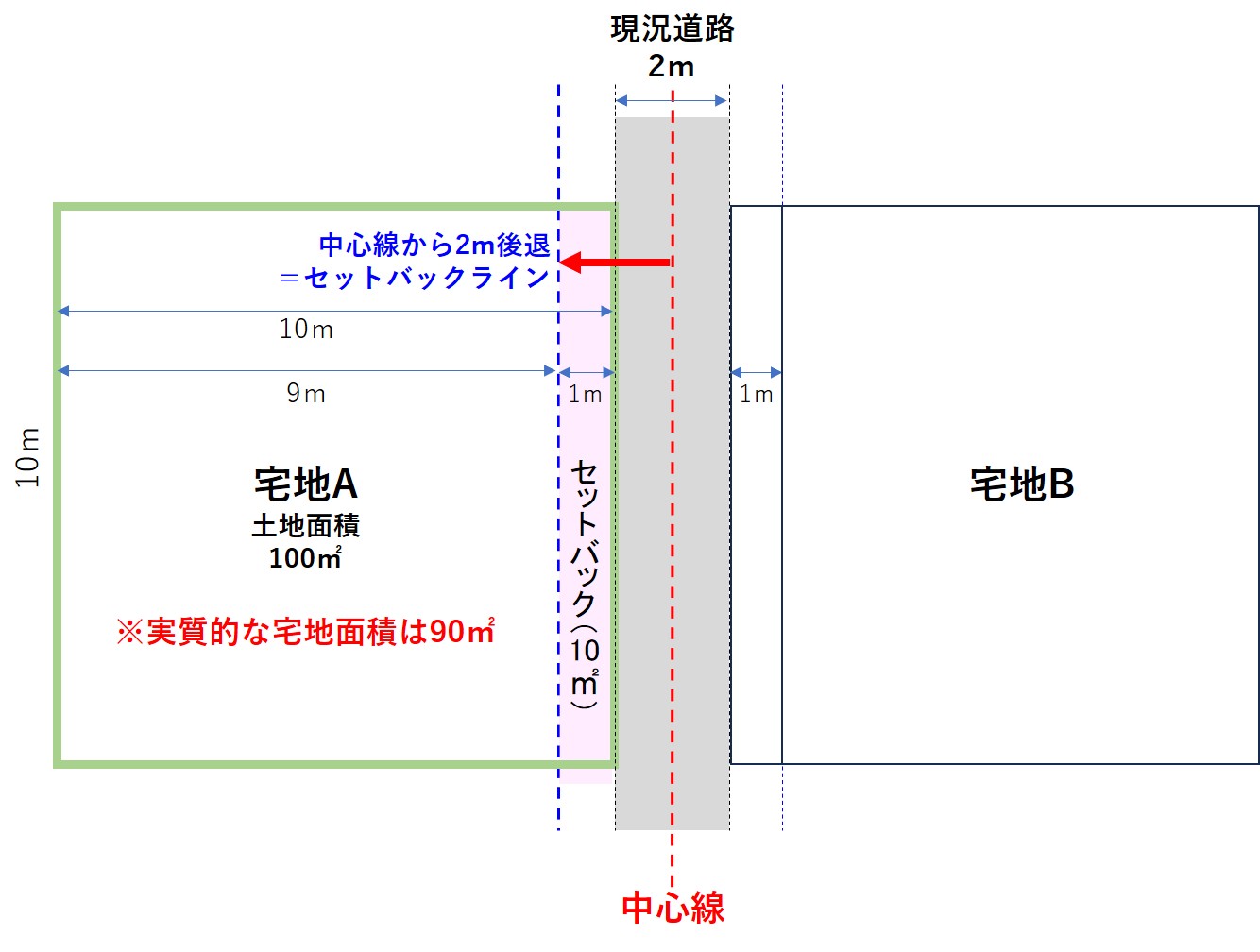

①「接道」は超重要!プランや土地の資産性にも大きく影響

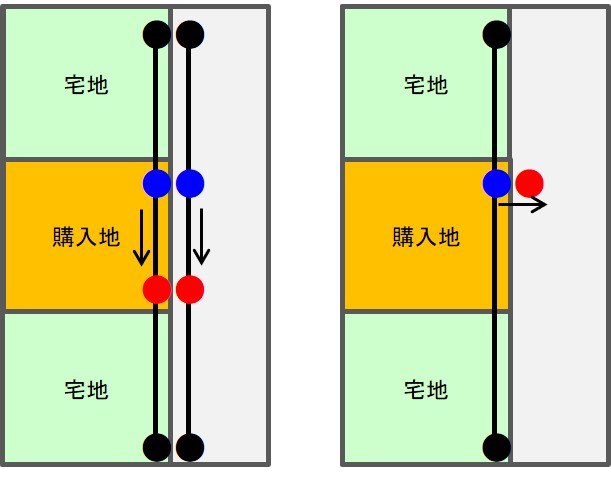

家を建てる土地は、建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(図1・2)。これを「接道義務」と呼びます。もし、接する道路の幅が4m未満(「2項道路」といいます)の場合、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる「セットバック」が求められます(図3)。

セットバックした部分は自分の土地でありながら、建物を建てたり、塀を設けたりすることはできず、敷地面積にも算入されません。つまり、建物の大きさを決める「建ぺい率」や「容積率」を計算する際に、その面積が含まれないため、建てられる家が想定より小さくなってしまいます。土地の価格だけでなく、有効に使える面積がどれくらいかを正確に把握することが後悔しない土地選びの第一歩になります。

②50万~100万は変わる~水道・下水道・ガスの引込み状況

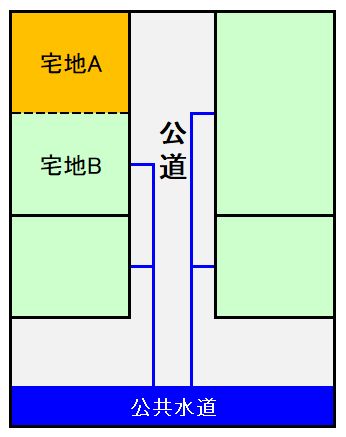

土地の価格が手頃でも、水道・下水道・ガスといった生活インフラが敷地内に引き込まれていない場合、追加で高額な工事費用が発生します。前面道路に通っている本管から敷地内へ管を引き込む工事には、数十万円から、場合によっては百万円を超えるケースも少なくありません。

特に、広い土地を複数に分けて販売している「分筆地」(図5の宅地A・B)では、一方の区画にしか引き込み管が設置されていないことも多く、事前の確認が不可欠です。ですので、各インフラの引き込み状況と、もし未整備の場合、引き込みにかかる費用の概算は誰が負担するのかを必ず確認しましょう。この初期費用は、土地の購入予算全体に大きく影響する「隠れたコスト」になります。

③じゃまな「電柱」。移設は可能か?

敷地内やその前面に電柱があると、車の出し入れや窓からの景観を損なうことがあります。この電柱は移設できる場合が多いですが、その費用は原則として移設を希望した人の自己負担となります。費用の相場は、移設場所や状況によって異なりますが、数10万円かかることもあります。

移設には、電柱を管理する電力会社やNTTへの申請と許可が必要です。さらに、移設先が公道の場合や移設によって電線が隣接地に架かる場合などは、その土地の所有者や自治体の承諾も得なければならず、交渉が難航するケースやトラブルに発展する可能性もあります(図6)。電柱の存在は、単なる見た目の問題ではなく、高額な追加費用と複雑な手続きを伴うリスクがあることを、土地の検討段階で理解しておくことが重要です。

④超重要!「擁壁問題」。数100万かかることもありうる

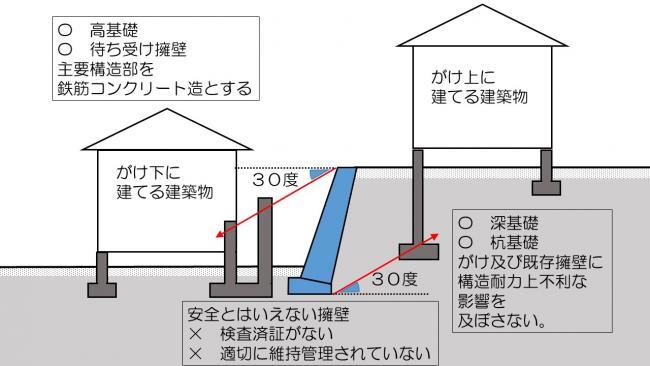

高低差のある土地で土砂の崩壊を防ぐために設置されるのが「擁壁」です。この擁壁、特に高さが2mを超える古いものには注意が必要です。法律に適合しているかを証明する「検査済証」がない擁壁は、安全性が公的に確認されていないんです。

検査済証がない場合、家を建てる際の建築確認申請が通らなかったり、行政から是正工事を求められたりするリスクがあります。擁壁の造り直しや補強には、数100万円という莫大な費用がかかることもあります。ひび割れや膨らみ、水抜き穴の不備など、目視できる劣化サインがないかもチェックポイントですが、安全性を正確に判断するには専門家の診断が不可欠です。擁壁は、土地の資産価値と家族の命を守る重要な構造物であることを忘れないでくださいね。

⑤隣家との高低差に注意!おとなりとの位置関係で建築費が変わる?!

隣地や道路との間に高低差がある土地は、平坦な土地に比べて建築コストが割高になる傾向があります。たとえば、高い場所(がけ上)の土地に家を建てる場合、擁壁からの基礎や杭の深度などを配慮する必要があります。また、低い場所(がけ下)に建築する場合は、万が一、隣地の擁壁やがけ部分が崩れてきた場合に備えて、防護壁や高基礎を構築する必要があります。このような工事には、100万超~数100万の追加費用がかかるケースも少なくないため、土地の価格が安くても、こうした造成費や追加工事費を考慮すると、結果的に総費用が高くつく「割高な土地」となる場合があります。土地の高低差は、設計の自由度にも影響するため、事前の確認が重要です。

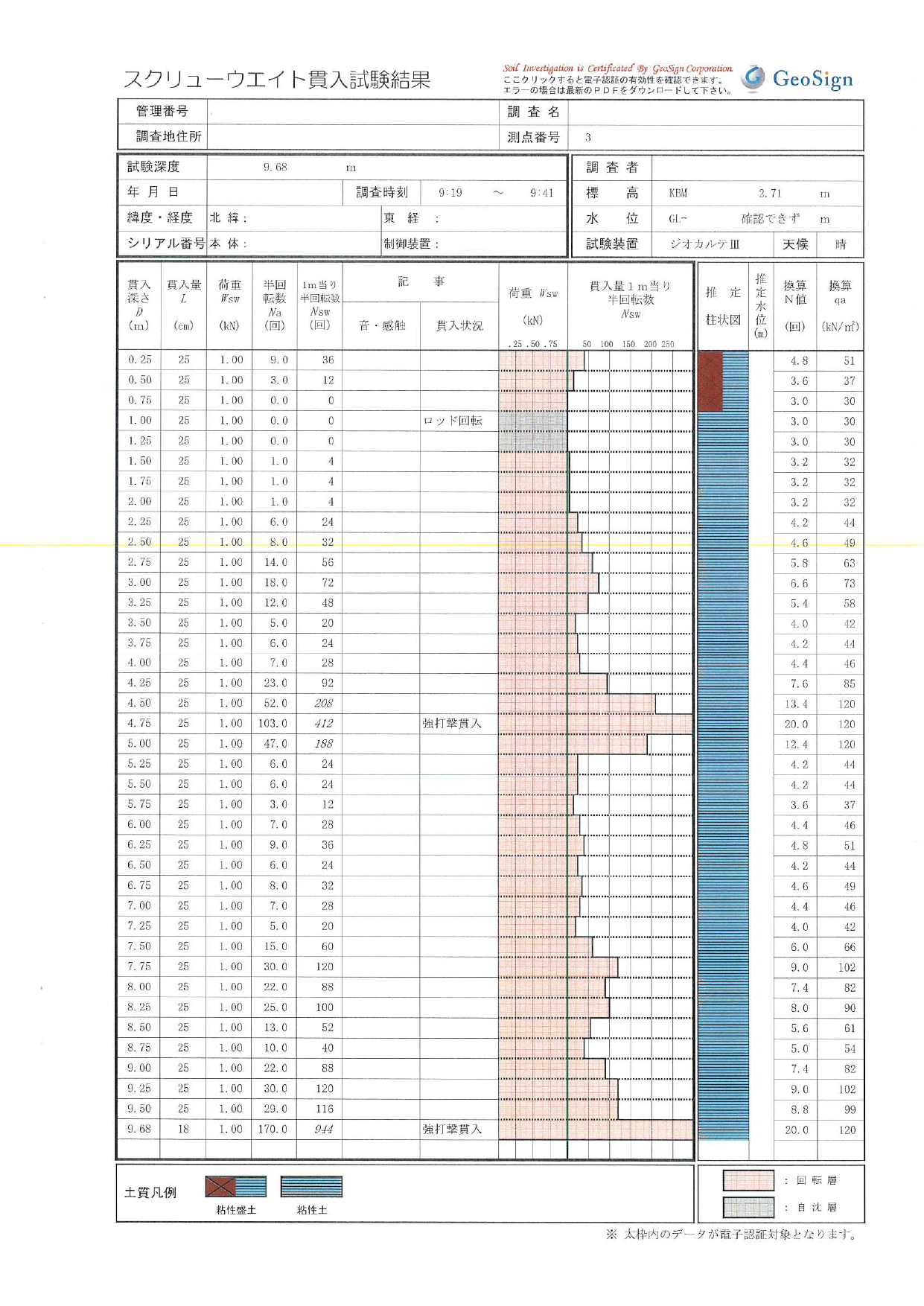

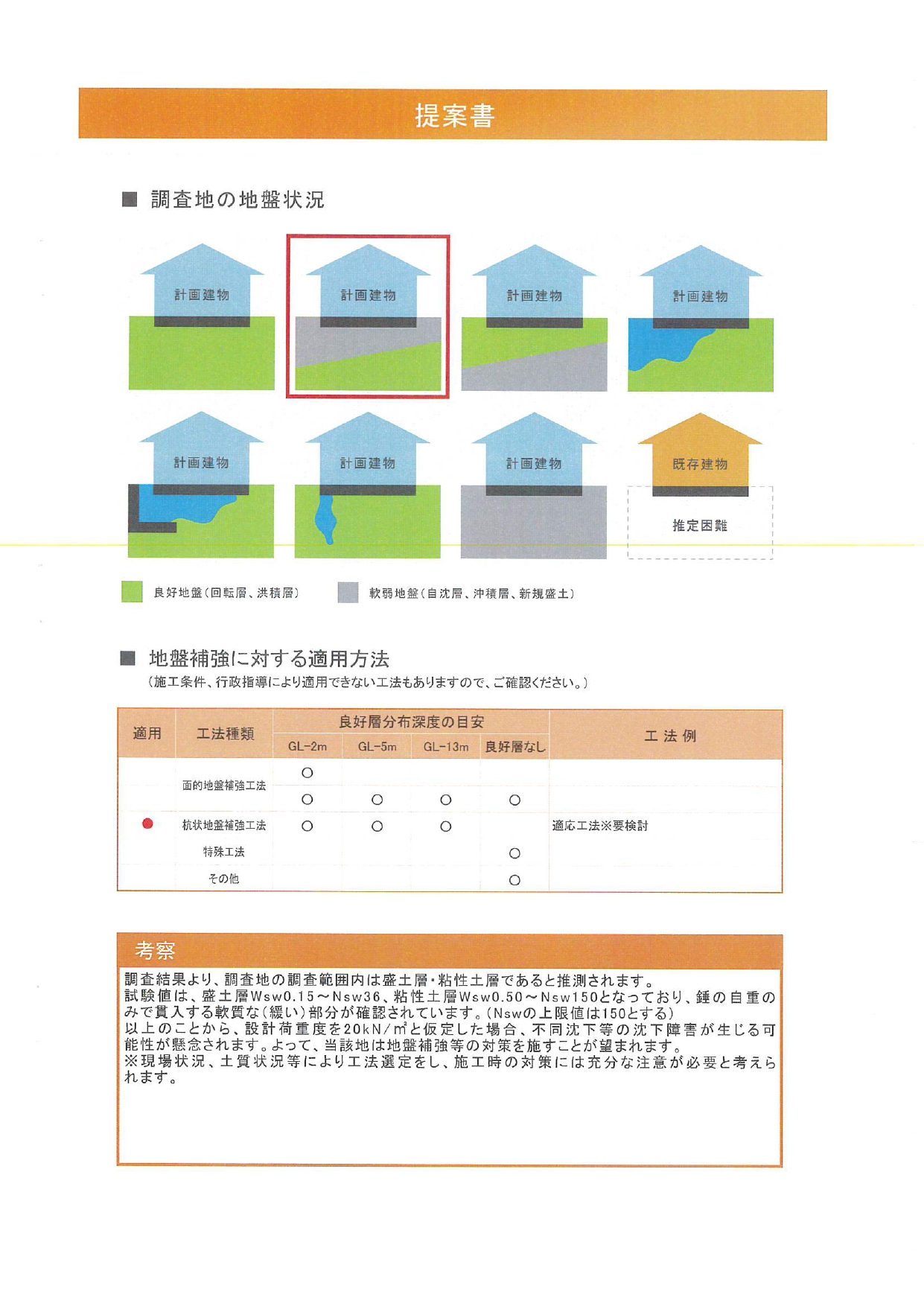

⑥「軟弱地盤」は突き止められるの?

住宅の重みを支える地盤が軟弱だと、建物が不均一に沈む「不同沈下」を引き起こす危険があります。これにより、家が傾いたり、壁にひびが入ったりするだけでなく、頭痛やめまいなど住む人の健康にまで影響を及ぼすことがあるんです。

できることなら、土地の購入前に地盤調査をしたいところですが、調査は建築計画がある程度進んだ後に行われるのが一般的で、もし地盤改良が必要と判断されれば、状態により数10万円から、多い場合は200万円程度の追加費用が発生する場合があります。

かつて田んぼや沼地だった土地は軟弱地盤の可能性が高いため、ハザードマップや古地図、国土地理院サイト「地理院地図(電子国土WEB)」などで昔の地形状況など土地の履歴を調べることも有効なリスク回避策です。

また、地盤調査会社では、各地で地盤調査をしているため、近隣の地盤調査データを保有している可能性があります。FDBでもネットワークを生かし、お客様の検討地周辺の調査履歴を参照するケースは少なくありません。

⑦新たな「造成地」でも安心できない

「新しい造成地」と聞くと安全なイメージがありますが、実は注意が必要です。写真にあるような段差のある造成地では、強固な高いRC擁壁を構築してから土を埋め戻しの作業を行うため、重機で踏み固めるとはいえ、地盤柔らかい状態といわざるを得ないケースが少なくありません。

また、山を切り開いたり、谷を埋め立てたりして造られた「盛土造成地」は、長年にわたって地盤が沈下する「圧密沈下」と呼ばれるリスクや、盛土と元々の地盤(切土)をまたいで家を建てると、「不同沈下」の原因にもなります。

前項⑥でも触れたように、造成地を検討する際は、造成前の土地の状況などを確認しますが、それでも地盤の状態は測定ポイントによって変化するケースが少なくないため、見えない地盤のリスクに備え、地盤補強の費用を当初から確保するなど、予算に余裕を持たせておくことが大事だと思います。

FDBでは、物件購入から建築までを包括した資金計画を作成する際、この地盤補強に関する費用はほとんどのケースで最初から数字を置いています(予算化しています)。

⑧ハザードリスク(浸水・土砂災害)は大丈夫?

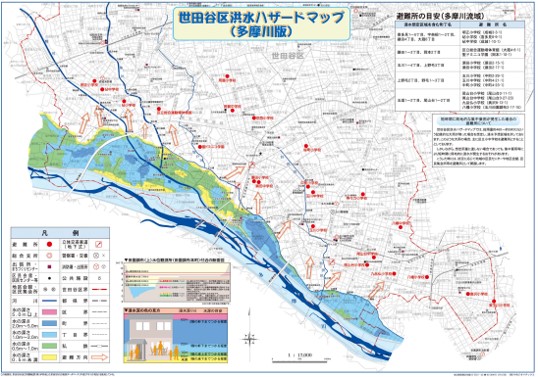

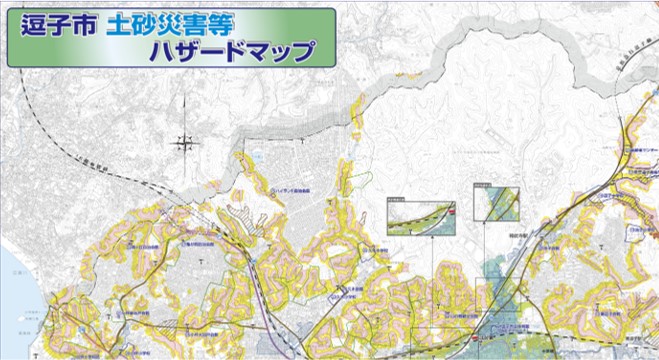

土地探しでは、その場所の災害リスクを事前に知ることが極めて重要です。そのための必須ツールが、自治体が公表している「ハザードマップ」です。ハザードマップを見れば、洪水による浸水の深さ、土砂災害(がけ崩れ、土石流など)の危険区域、津波の到達範囲などを地図上で確認できます。

特に「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」などに指定されている土地は、建築できる建物に制限がかかったり、特別な対策工事が必要になったりすることがあります。

私たちも物件探しをする過程でこうした物件リストアップすることはありますが、ほとんどのケースでお勧めするということはなく、参考例としてお見せするにとどまっています。

⑨建築現場への動線も建築費に大きく影響する場合もある

土地に面した道路が狭かったり、旗竿地のように敷地が奥まっていたりすると、建築費が予想以上に高くなることがあります。その理由は、資材を運ぶ大型トラックや工事用のクレーン車が現場に直接入れないためです。重機が使えないと、建物の解体や基礎工事、資材の搬入などを手作業や小型機械に頼らざるを得なくなり、時間と人件費が余分にかかってしまうんです。

近年の建築資材や人件費の高騰と相まって、アクセスの悪い土地は建築コストがさらに割高になる傾向にあります。土地の形状や価格だけでなく、そこに至るまでの「動線」も重要なチェックポイントです。

⑩「越境」~住宅ローンが通らないケースもありうる

隣地との境界を、自宅の屋根や塀、木の枝などがはみ出している状態を「越境」と言います。この越境がある物件は、将来のトラブルに発展する可能性があると見なされ、金融機関の担保評価が下がり、住宅ローンの審査が通りにくくなることがあります。

越境問題を解決する最も一般的な方法は、現状を双方が確認し、将来家を建て替える際には越境を解消することなどを定めた「越境に関する覚書」を隣地所有者と取り交わすことです。この覚書があれば、所有者が変わっても合意内容が引き継がれるため、将来のトラブルを予防できます。土地の境界が不明確な場合は、土地家屋調査士に依頼して境界を確定させることも重要です。越境は単なる迷惑問題ではなく、資産価値や資金計画に直結する法的な問題として捉える必要があります。

⑪「どんな家が建てられるか?」をイメージすることで土地のポテンシャルをどこまで引き出せるかがFDBの役割

土地さえあれば、どんな家でも自由に建てられるわけではありません。それぞれの土地には、都市計画法や建築基準法によって様々な「法令上の制限」がかけられています。「用途地域」「建ぺい率」「容積率」などは当然押さえておかなければならない制約条件です。

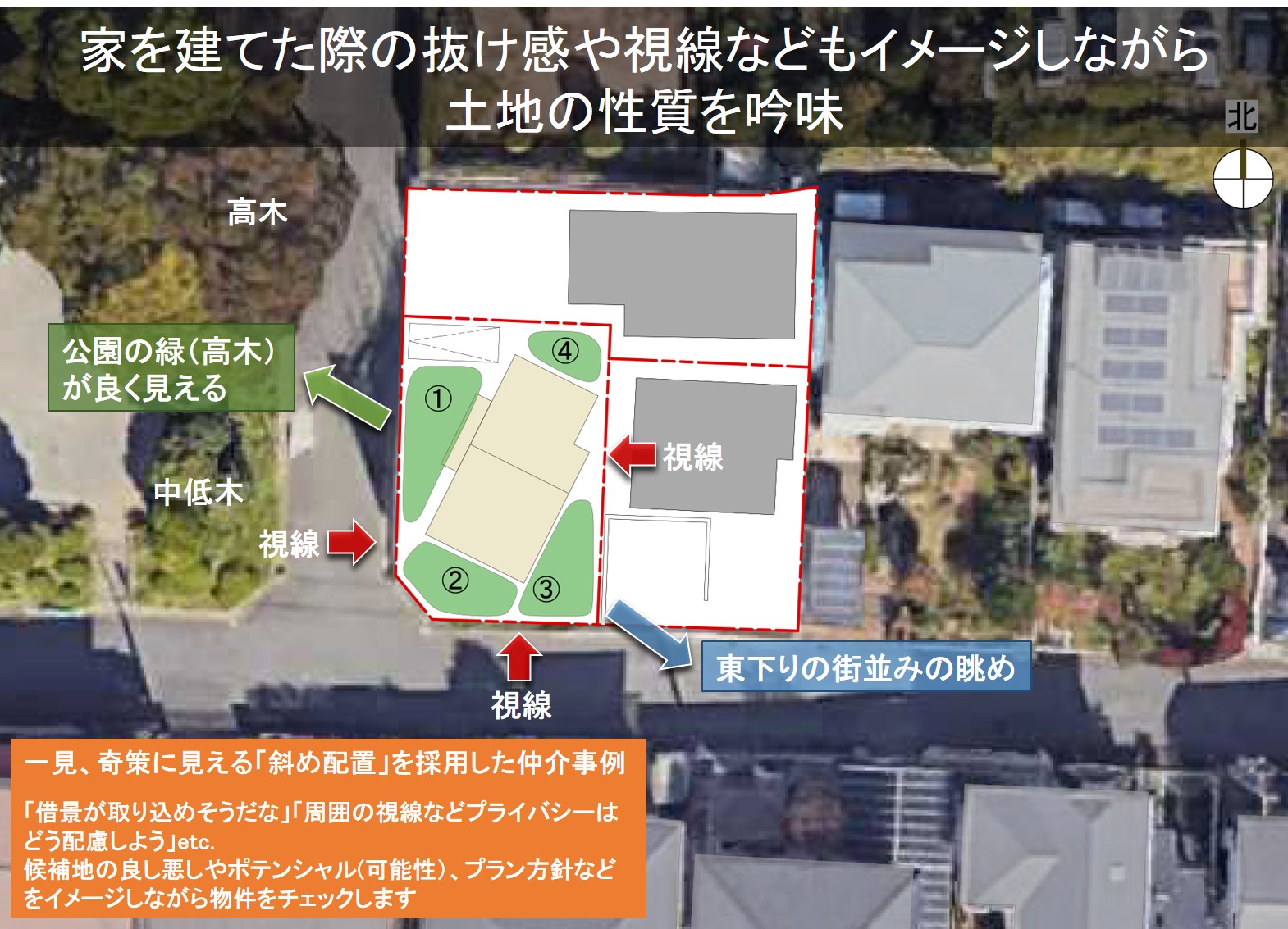

こうした点は押さえたうえで、FDBがとくに大切にしているのは、その土地の特性をしっかり理解し、観察することで、そこに「どんな家が建てられるのか?」を追求し、その土地がもつポテンシャルを見極めるプロセスを徹底しています。ときには連携している建築家と現地を視察しながら候補地の検証をすることもあります。

下図は、横浜市磯子区洋光台で土地探しをお手伝いした事例ですが、景観・抜け感、隣地との距離や配置などを追求した結果、整形地でありながら建物をあえて斜めに配置するのが最善と判断し、用地選定から建築計画までをトータルで手掛けたプロジェクトです。

FDBでは、土地探しをする段階から「建物をイメージする」ことで、土地の良し悪しを判断したり、ポテンシャルを引き出すことを意識しています。

(おわりに)

ここでご紹介した土地探しのポイントは、当然のことながらすべてを網羅しているわけではありませんが、私たちがお客様と最初にお会いした際にお話しすることをダイジェストでまとめてみました。

「もっと掘り下げた内容を知りたい」「家づくりの疑問や要望を聞きたい&話したい」という方はぜひお声がけください。

オンラインでのご相談もお受けしていますので、お気軽にどうぞ。